妊婦健診の費用はどれくらいかかる?

妊婦健診の費用は、自治体からの補助があるものの、自己負担が発生することが一般的です。 なぜなら、健診内容や受診回数によって費用が変わるからです。

厚生労働省の調査によると、妊婦健診の自己負担額は平均で5万~10万円程度とされています。 たとえば、超音波検査や血液検査は補助の対象外となるケースがあり、それが自己負担の増加につながります。このような費用を軽減するためには、補助券を活用しつつ、医療費控除を上手に利用することが重要です。

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に、本人または生活資金を共にする配偶者や子どもなどのために支払った医療費が、一定額(住民税非課税世帯以外は10万円)を超えたときに受けられる所得控除のことです。医療費控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

妊娠・出産は医療費控除の対象になる?

妊婦健診の費用は、すべてが医療費控除の対象になるわけではありません。 なぜなら、医療費控除の対象は「治療を目的とした費用」に限られているからです。

| 対象となる費用 | 対象とならない費用 |

|---|---|

| ・妊婦健康検査費 ・切迫早産や妊娠悪阻などの入院費用 ・分娩費 ・通院などの公共交通費 ・緊急時のタクシー代 ・入院中に病院から出された食事の費用 ・出産時の入院費用 ・産後1か月検診 ・母乳外来費 | ・妊娠検査薬代 ・ガソリン代 ・里帰り時の交通費 ・予防接種費 ・入院時のパジャマなどの身の回り用品代 ・入院中に取った出前や外食の費用 ・個室入院の差額ベッド代 ・おむつやミルク代 ・NIPT(出生前診断)費 |

申請を検討する際には、受診した病院や自治体の規定を確認し、必要な書類を整えておくことが大切です。

医療費控除を申請したら、いくら戻る?

① 医療費控除額の計算方法

<医療費控除を求める計算式>

- 総所得金額が200万円以上

医療費控除=医療費の合計額(1年間)ー補てんされた金額(保険金等)ー10万円 - 総所得金額が200万円未満

医療費控除=医療費の合計額(1年間)ー補てんされた金額(保険金等)ー総所得×5%

「補てんされた金額」とは、医療保険から支給される入院給付金 、高額療養費制度の払い戻し分、出産育児一時金などが対象です。

② 所得税率を確認

所得税率は課税所得額によって決められます。

<課税所得の計算式>

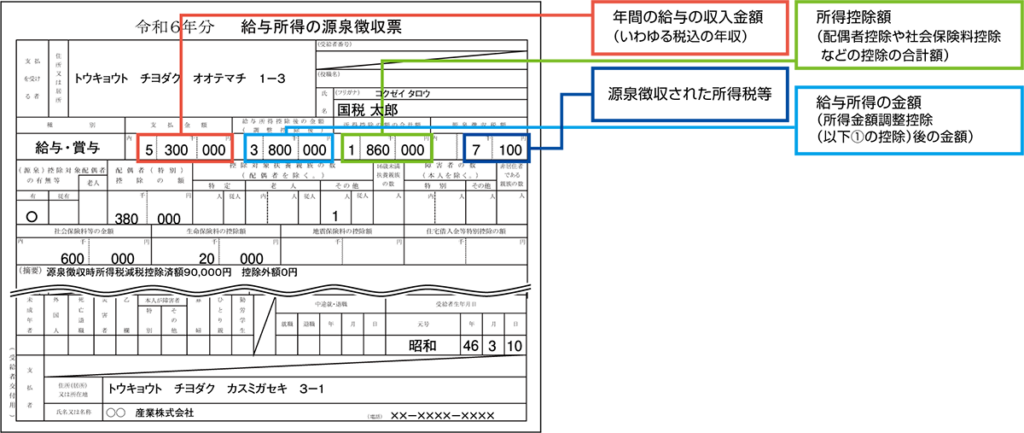

課税所得=総所得(年間の収入―給与所得控除)ー所得控除

「所得控除」とは、社会保険料控除(年金・健康保険・雇用保険などの保険料)・配偶者控除・生命保険料控除(生命保険・医療保険など)といったものが対象です。

引用:国税庁「給与所得者と税」

課税所得が算出できたら、国税庁がまとめた「所得税の税率」の表から、所得税率を確認してください。

| 課税される所得金額 | 税率 |

|---|---|

| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% |

| 1,000円 から 1,949,000円まで | 10% |

| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% |

| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% |

| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% |

| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% |

| 40,000,000円 以上 | 45% |

参考資料:国税庁「所得税の税率」

③ 医療費控除額と所得税率をかける

<還付金の計算式>

医療費控除還付金=医療費控除額×所得税率

上記の計算式に、①と②で計算した数字をかけることで、戻ってくる金額を計算することができます。

医療費控除の申請方法

会社で申請してくれる確定申告とは別に、医療費控除は自分で必要な書類を作成する必要があります。期限内に申請完了できるように、必要な書類や手続き方法を確認していきましょう。

① 必要書類を準備する

医療費控除に必要な書類は以下の4点です。

- 確定申告書

- 医療費控除の明細書

- 医療費通知(医療費のお知らせ)

- 給与所得の源泉徴収票

- 本人確認書類

源泉徴収票は、確定申告書の収入や税金の欄を記入するために用い、原本の提出は必要ありません。本人確認書類でマイナンバーカード以外の書類を利用する場合は、通知カードや住民票などのマイナンバーが確認できる書類と、運転免許証やパスポートなどの身元確認書類の2点が必要になります。

また、以前は医療費の領収書を提出する必要がありましたが、2017年分の確定申告から領収書の提出が不要になっています。(ただし、自宅で5年間保存する義務があります。)

② 医療費控除の明細書の記入

領収書の提出が不要になった代わりに、提出が義務付けられたのがこの医療費控除の明細書です。なお、医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することもできます。

医療費控除の明細書に記入するのは以下の5項目です。

- 医療を受けた人の氏名

- 医療費を支払った医療機関の名称

- 医療費の区分(診察や治療・医療品の購入など)

- 支払った医療費の額

- 社会保険や生命保険などで補てんされる金額

医療費控除の明細書と確定申告書は、税務署に取りに行くか、「国税庁確定申告書等作成コーナー」のサイトでダウンロード、またはウェブ上での作成も可能です。

また、マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報をマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、該当項目に自動入力することもできます。

③ 税務署へ提出

2024年(令和6年分)の医療費控除の期間は、令和7年2月17日(月)~3月17日(月)までです。なお、医療費控除は確定申告の中でも、払いすぎた税金が戻る「還付申告」にあたるため令和7年1月1日(水)以降であれば2月17日(月)以前でも行えます。提出方法は、3つあります。

- 「e-Tax」で提出

e-Taxとは、国税電子申告・納税システムのことで、「国税庁確定申告書等作成コーナー」で作成した確定申告書などをそのまま送信することができます。 - 税務署へ持参または郵送

④ 還付金の振り込み

還付金の振り込みは、申告後、通常1~2か月で指定の口座に振り込まれます。e-Taxで提出した場合は、少し早い3週間程度で処理されます。

医療費控除を活用しよう!

妊娠・出産にかかる費用は、1年間の医療費が一定額を超えたときに受けられる医療費控除の対象です。確定申告で医療費控除を申請することで還付金を受け取れます。妊婦健診にかかる費用を上手に管理し、医療費控除を活用して負担を減らしましょう。